12. Le sous-embranchement des tuniciers

Le sous-embranchement des tuniciers compte plus ou moins 4.500 espèces différentes. Toutes sont marines, on ne connaît pas de tuniciers vivant en eau douce. Les tuniciers peuvent être, selon les espèces, solitaires ou coloniaux.

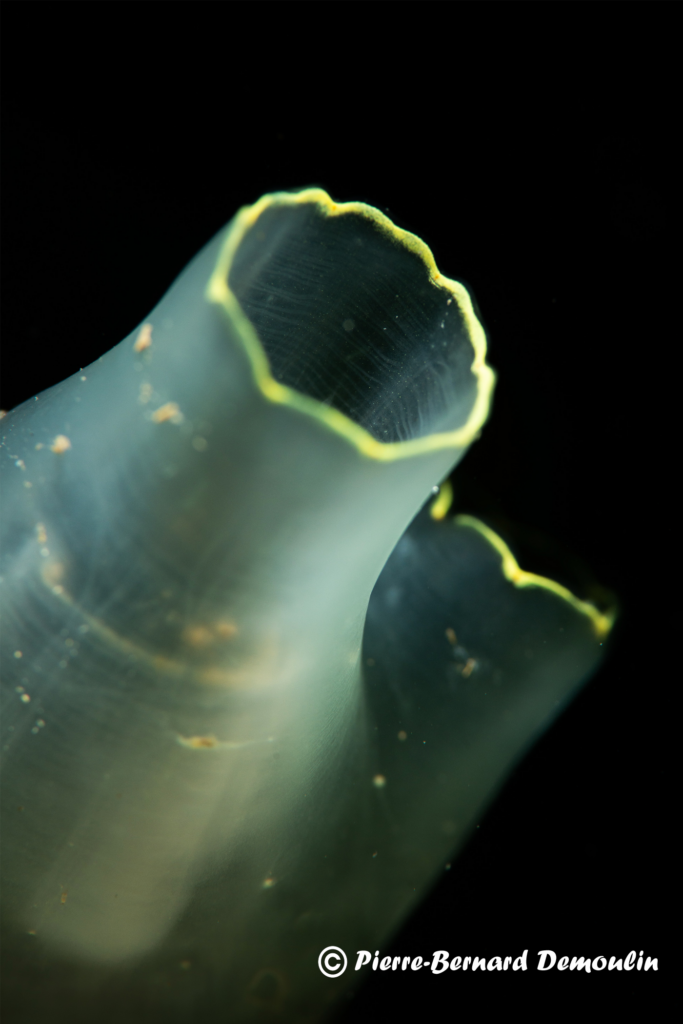

Une ascidie solitaire jaune (Ciona intestinalis) photographiée à Oesterdam

Plusieurs espèces de botrylles coloniaux photographiés à Loswal

Anatomie et comportement des tuniciers solitaires

Anatomie

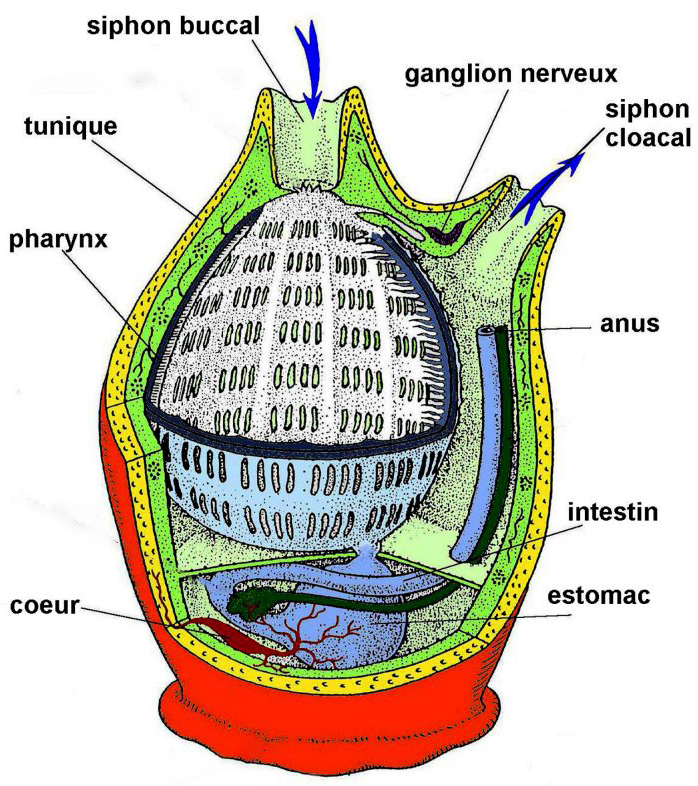

Le corps des tuniciers est entouré d’un revêtement externe qu’on appelle la tunique et qui sert également de squelette externe.

La tunique des tuniciers est composée en partie d’un sucre proche de la cellulose des végétaux et appelé tunicine. C’est une caractéristique unique dans le monde animal.

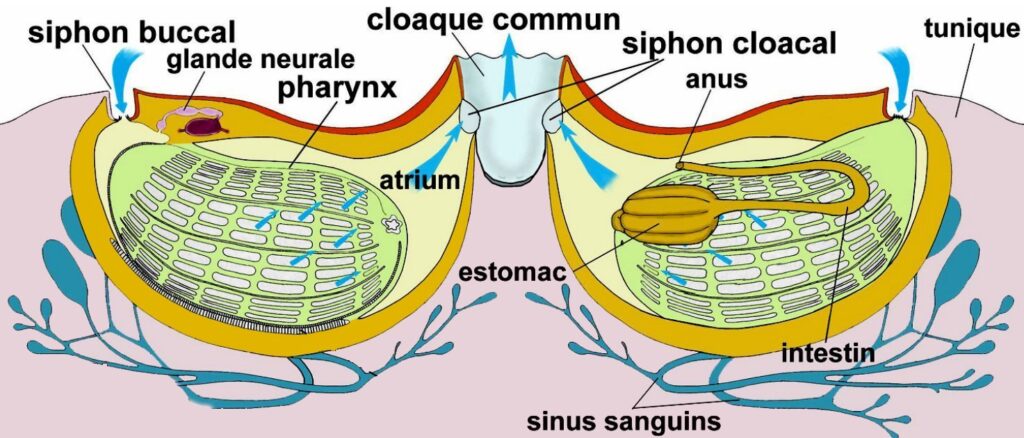

L’anatomie des tuniciers paraît rudimentaire mais elle est bien plus évoluée que celle des éponges notamment. Ainsi, chez les tuniciers, l’appareil circulatoire comprend un cœur dont les battements propulsent le sang au travers de petites cavités réparties dans les tissus et appelées sinus sanguins.

Source : https://blogplongee.fr/wp-content/uploads/2011/11/cours-biologie-marine-tuniciers-ppt.pdf

Alimentation

Les tuniciers sont des animaux filtreurs actifs []. Ils se nourrissent de phytoplancton [] et de particules organiques en suspension dans l’eau de mer qu’ils contribuent ainsi à épurer.

Chez les espèces solitaires de tuniciers, le plancton et les particules organiques sont aspirés par le siphon buccal antérieur. Ce dernier communique avec un large pharynx [] dont la paroi est percée de petites fentes branchiales. La bouche est encadrée par des tentacules buccaux dont le rôle est d’éviter la pénétration de particules trop volumineuse dans le pharynx. L’eau aspirée au niveau du siphon buccal baigne le pharynx [] puis traverse les fentes branchiales et ressort après filtration au niveau du siphon cloacal []. Les particules alimentaires enrobées de mucus sont dirigées vers l’estomac où a lieu la digestion.

Reproduction

La reproduction des tuniciers est sexuée. Les tuniciers sont des animaux hermaphrodites [] séquentiels []. Pour éviter l’autofécondation au moment de l’expulsion et assurer un brassage du capital génétique, ovaire et testicule fonctionnent alternativement. Les gamètes [] mâles et femelles d’un même individu ne risquent donc pas de se rencontrer dans la colonne d’eau puisqu’ils ne sont pas produits simultanément

Après fécondation d’un gamète [] femelle par un gamète [] mâle, une cellule-œuf engendre une larve planctonique en forme de têtard miniature. Cette larve mesure généralement entre 2 et 3 mm de longueur. Elle possède une queue présentant un axe longitudinal dorsal appelé corde dorsale ou notocorde. C’est l’ébauche de la colonne vertébrale des vertébrés.

La larve se transformera ensuite en un adulte sessile au cours d’une métamorphose pendant laquelle la queue larvaire disparaîtra en quelques minutes. Ce passage par un stade larvaire vertébré avant un stade adulte invertébré n’est connu chez aucun animal autre que les tuniciers.

Ce passage par un stade larvaire vertébré avant un stade adulte invertébré n’est connu chez aucun animal autre que les tuniciers.

Nom scientifique :

Ciona intestinalis

Taille :

de 10 à 15 cm de hauteur.

Couleur :

de blanchâtre à jaunâtre, voire brunâtre, plus ou moins translucide.

Où la trouver ?

Elle vit fixée sur les pierres, les algues, les coquillages, de la surface jusqu’à 50 m de profondeur.

Critères de reconnaissance :

La bordure jaune autour des siphons est caractéristique.

Ascidie jaune à Dreischor

Les ascidies jaunes sont parfois recouvertes par d’autres tuniciers coloniaux !

Certaines ascidies jaunes présentent des tonalités plus brunâtres sur les bords des siphons ou sur l’ensemble de la tunique [].

Nom scientifique :

Ascidiella aspersa

Taille :

de 5 à 13 cm de hauteur.

Couleur :

souvent blanchâtre, parfois brunâtre.

Où la trouver ?

Elle est fixée par sa base aux cailloux, algues, coquilles, parfois en groupes denses, de la surface jusqu’à plus de 50 m de profondeur.

Critères de reconnaissance :

Chacun des siphons est plus ou moins marqué de rayures longitudinales blanches. Il n’y a jamais de marques jaunes autour des siphons.

Ascidie sale à Den Osse

Nom scientifique :

Styela clava

Taille :

de 12 à 15 cm de hauteur.

Couleur :

brune plus ou moins foncée, parfois marbrée de blanc.

Où la trouver ?

Elle vit à faible profondeur, fixée par son pédoncule sur un support solide :

cailloux, coquilles, bois immergés, constructions ou restes de constructions diverses.

Critères de reconnaissance :

Les siphons présentent des raies longitudinales brunes et pourpres.

Ascidie plissée (Styela clava) photographiée à Oesterdam

L’ascidie plissée est attachée à son substrat [] par un pédoncule [] qui peut atteindre le tiers de la hauteur totale de l’ascidie. Ce pédoncule [] est cependant souvent caché au milieu d’autres organismes.

La tunique [] présente des plis et des rides principalement dans la partie basse et des bosses dans la partie haute.

Le monde encore plus étonnant des tuniciers coloniaux

Certains tuniciers sont coloniaux. Si la structure de chaque individu au sein de la colonie reste globalement identique, l’apparence de la colonie est complètement différente de celle de l’individu solitaire.

Chez les espèces coloniales, la tunique [] est commune à l’ensemble de la colonie. Au sein de la colonie, chaque individu est appelé un zoïde. Chaque zoïde [] conserve son siphon inhalant [] et assure son propre approvisionnement. En revanche, les siphons cloacaux [] sont mis en commun. Les zoïdes [] disposés à l’intérieur de la tunique commune fonctionnent indépendamment des autres.

Source : https://blogplongee.fr/wp-content/uploads/2011/11/cours-biologie-marine-tuniciers-ppt.pdf

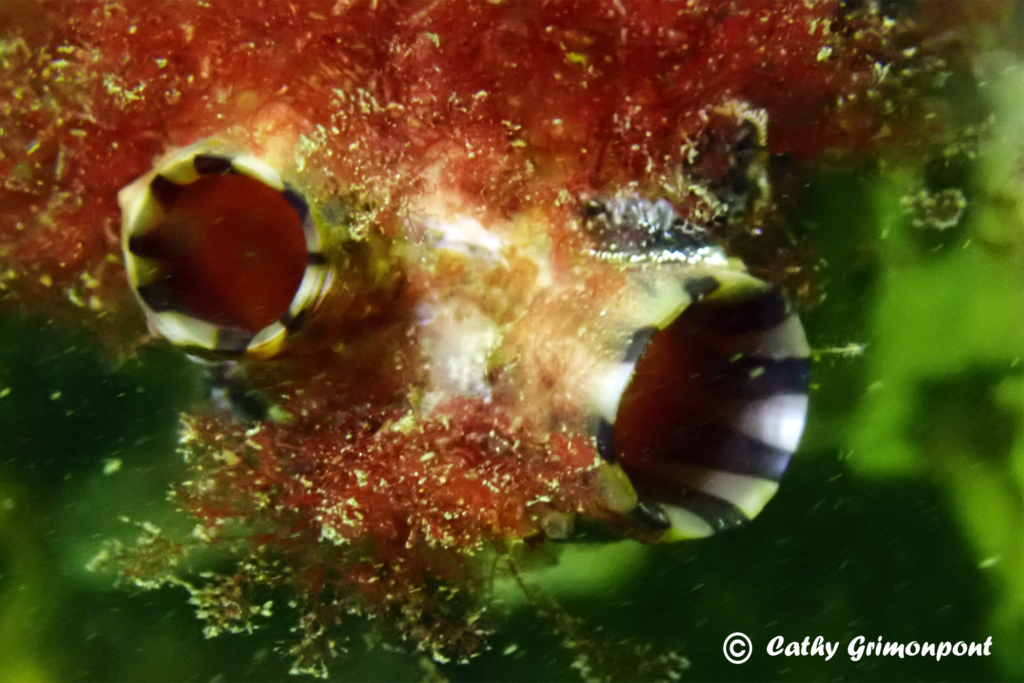

Tunicier colonial photographié en macro à Dreischor

La fécondation s’effectue différemment chez les tuniciers solitaires et les tuniciers coloniaux. Chez les tuniciers solitaires, la fécondation s’opère en pleine eau. Chez les tuniciers coloniaux, la fécondation s’effectue dans les cloaques [] communs et ce n’est qu’une fois les larves formées qu’elles sont expulsées à l’extérieur de la colonie.

Nom scientifique :

Didemnum spp.

Taille et couleurs :

L’aspect et la couleur des colonies varient selon les espèces et les milieux de vie. La taille des colonies varie de quelques cm2 à plusieurs dm2.

Où les trouver ?

A faible profondeur, sur n’importe quel support qu’ils finissent par recouvrir entièrement… avant, parfois, de se faire eux-mêmes recouvrir par d’autres nouveaux venus.

Critères de reconnaissance :

Si on excepte le didemne transparent et le didemne spongiforme dont il va être question dans les pages suivantes, l’identification précise des autres didemnes est impossible en plongée, on se contente de les distinguer des éponges.

Didemnum spp. à Geersdijk

La consistance des didemnes est souvent plus ferme que celle des éponges dans laquelle le doigt s’enfonce plus facilement. Quand ils sont touchés, les siphons des tuniciers se referment alors que les oscules [] des éponges tendent à rester ouverts.

Nom scientifique :

Diplosoma listerianum

Taille :

de 5 à 12 cm de longueur pour une épaisseur de 2 mm

Couleurs :

La tunique [] transparente, lisse et incolore., laisse apercevoir les zoïdes [] blancs ou tachés de noir. Certaines colonies sont parsemées d’une fine granulation blanche autour des siphons inhalants [] et exhalants [].

Où le trouver ?

Peu importe la profondeur, sur n’importe quel support, même flexible. On peut même le trouver sur des fonds vaseux !

Didemne transparent au Pont de Zélande

Critères de reconnaissance :

Il est le plus souvent impossible d’identifier avec certitude les didemnes et autres tuniciers coloniaux.

Ici cependant, la transparence de la tunique [] permet une identification sûre du didemne transparent.

En effet, la distinction nette des zoïdes [] et la fine granulation autour des siphons sont caractéristiques.

Nom scientifique :

Diplosoma spongiforme

Taille :

Variable selon le support et l’âge de la colonie.

Couleurs :

La tunique [] est vitreuse et le plus souvent grisâtre. Certaines colonies prennent des reflets verdâtres ou noirâtres.

Où le trouver ?

Sur des supports solides et rigides, jusqu’à 40 m de profondeur. Le didemne spongiforme évite les supports flexibles.

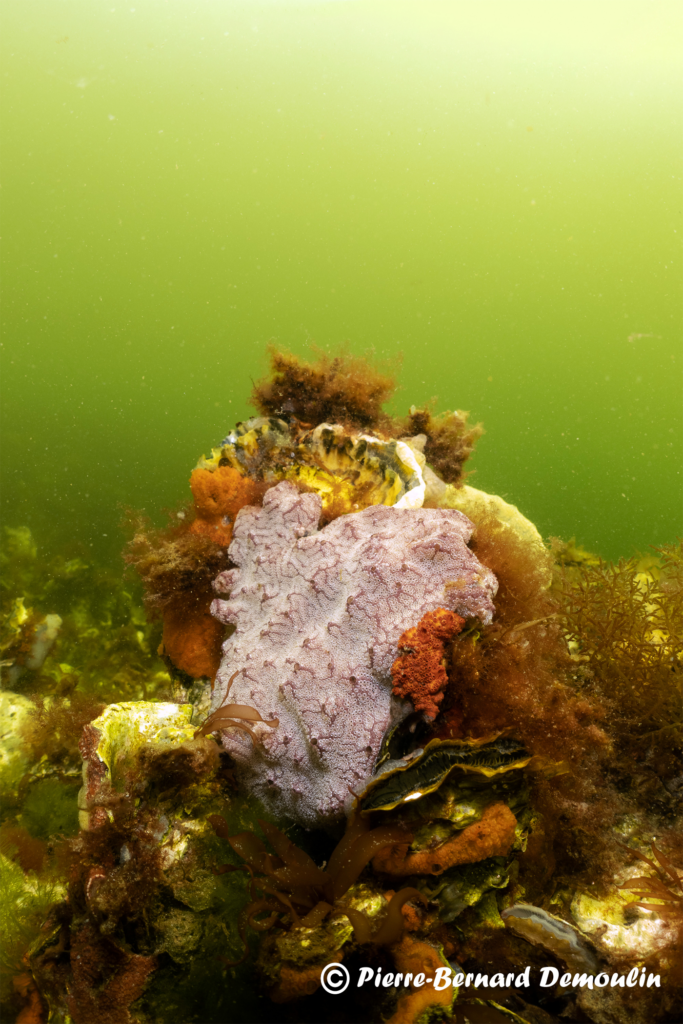

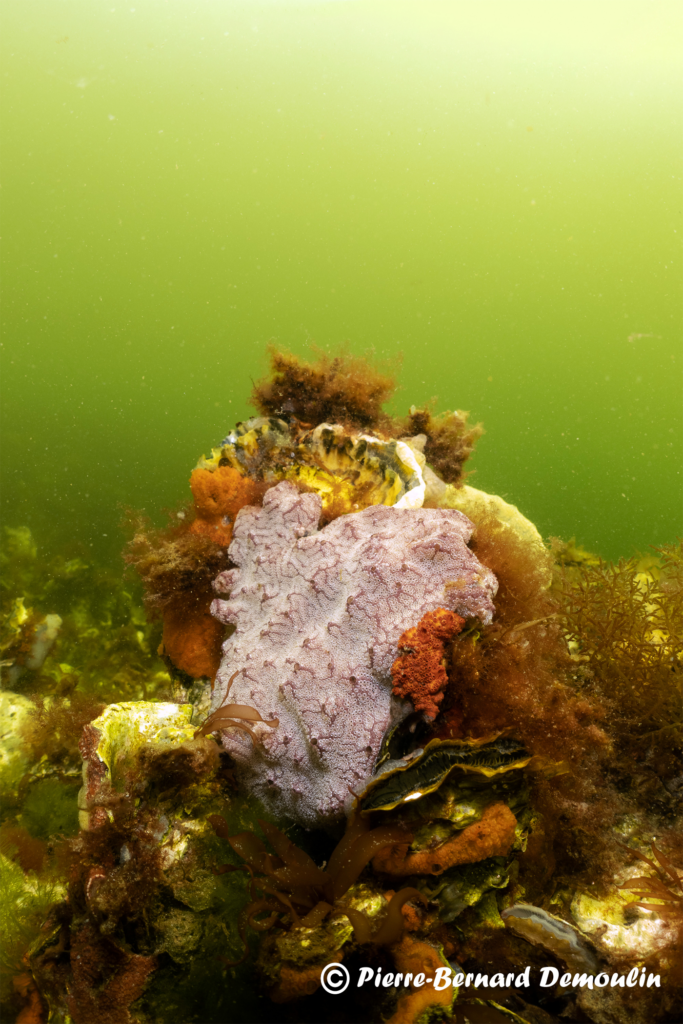

A Wolphaartsdijk, ce didemne spongiforme recouvre presque entièrement une ascidie plissée.

Critères de reconnaissance :

A l’inverse du didemne transparent dont il vient d’être question, la tunique [] n’est pas transparente et ne permet pas d’apercevoir les zoïdes [] à l’intérieur.

Bien qu’ils ne dépassent guère 1 mm de diamètre, les siphons inhalants [] sont souvent bien visibles. Chaque zoïde [] possède son propre siphon inhalant []. Les siphons exhalants [] sont collectifs. Ils sont circulaires et de plus grande taille que les siphons inhalants

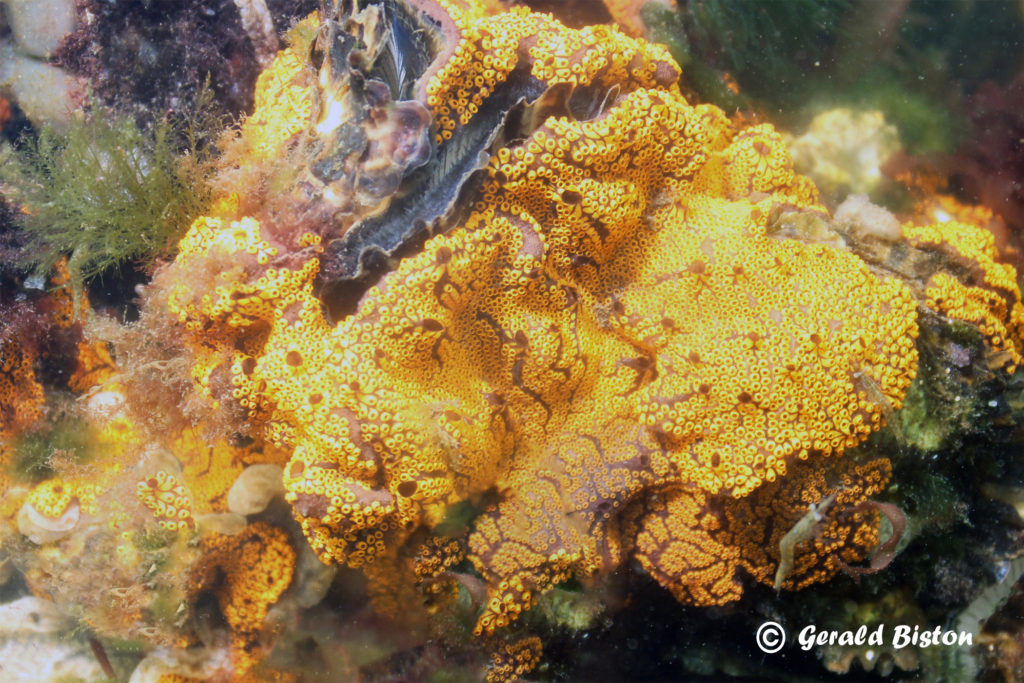

Noms scientifiques :

Botryllus spp. ou Botrylloides spp.

Taille :

Parfois plus de 20 cm de longueur.

Couleurs :

Très variable d’une espèce à l’autre et d’une colonie à l’autre : jaune, verte, brune, bleue, mauve… voire bicolore !

Où les trouver ?

Entre 0 et 10 m, sur tous les supports rigides ou mobiles.

Un botrylle jaune à Geersdijk

Un botrylle rose à Kabbelaarsrif

Un botrylle mauveau Pont de Zélande

Un botrylle bicolore à Den Osse

Critères de reconnaissance :

En 2018, le World Register of Marine Species enregistrait 28 espèces différentes dans le genre Bottrylus et 19 espèces différentes dans le genre Botrylloides.

Toutes les espèces ne sont pas présentes en Zélande mais, à l’exception du botrylle étoilé, leur détermination précise est impossible en plongée.

Assurément, le spécimen ci-contre est un botrylle mais il est impossible à déterminer plus précisément.

Noms scientifiques :

Botryllus schlosseri

Taille :

Les colonies dépassent parfois 20 cm de longueur.

Couleurs : Très variable d’une colonie à l’autre : jaune, verte, brune, bleue, mauve… voire bicolore !

Où les trouver ?

Entre 0 et 10 m, sur tous les supports rigides ou mobiles.

Botrylle étoilé à Den Osse

Critères de reconnaissance :

La détermination du botrylle étoilé est facilitée par la disposition des siphons inhalants [] en étoiles autour des siphons exhalants []. Ces étoiles regroupent les siphons inhalants individuels de 3 à 20 zoïdes [] dont le siphon exhalant [] commun est au centre de l’étoile

Noms scientifiques :

Aplidium spp.

Taille :

De quelques cm à plus de 20 cm de longueur.

Couleurs :

Très variable d’une espèce à l’autre et d’une colonie à l’autre.

Où les trouver ?

Entre 0 et 10 m, sur tous les supports rigides ou mobiles.

Aplidium sp. au Pont de Zélande

Critères de reconnaissance :

Il n’existe pas de liste exhaustive des espèces du genre Aplidium récemment arrivées dans l’Oosterschelde. Les espèces présentes n’ont souvent pas fait l’objet d’inventaires détaillés car leur identification requiert une expertise poussée et l’examen de caractères souvent microscopiques.

De plus, les Aplidium, comme les didemnes et les botrylles, présentent, même au sein d’une même espèce, une grande variabilité de formes et de couleurs. Leur identification précise est donc impossible par les plongeurs.

La beauté des tuniciers